・ここから2ページの書は明治時代の政治家の榎本武揚で、印も武揚の物です

・武揚は明治29年の神野新田完工式の主賓(農省務大臣)で挨拶されている

・下の大きな印は「帝国図書館藏」

・ここをクリックで、Wikipediaにリンクします

この下2ページは「田中芳男」の文章です

自己流の漢文翻訳

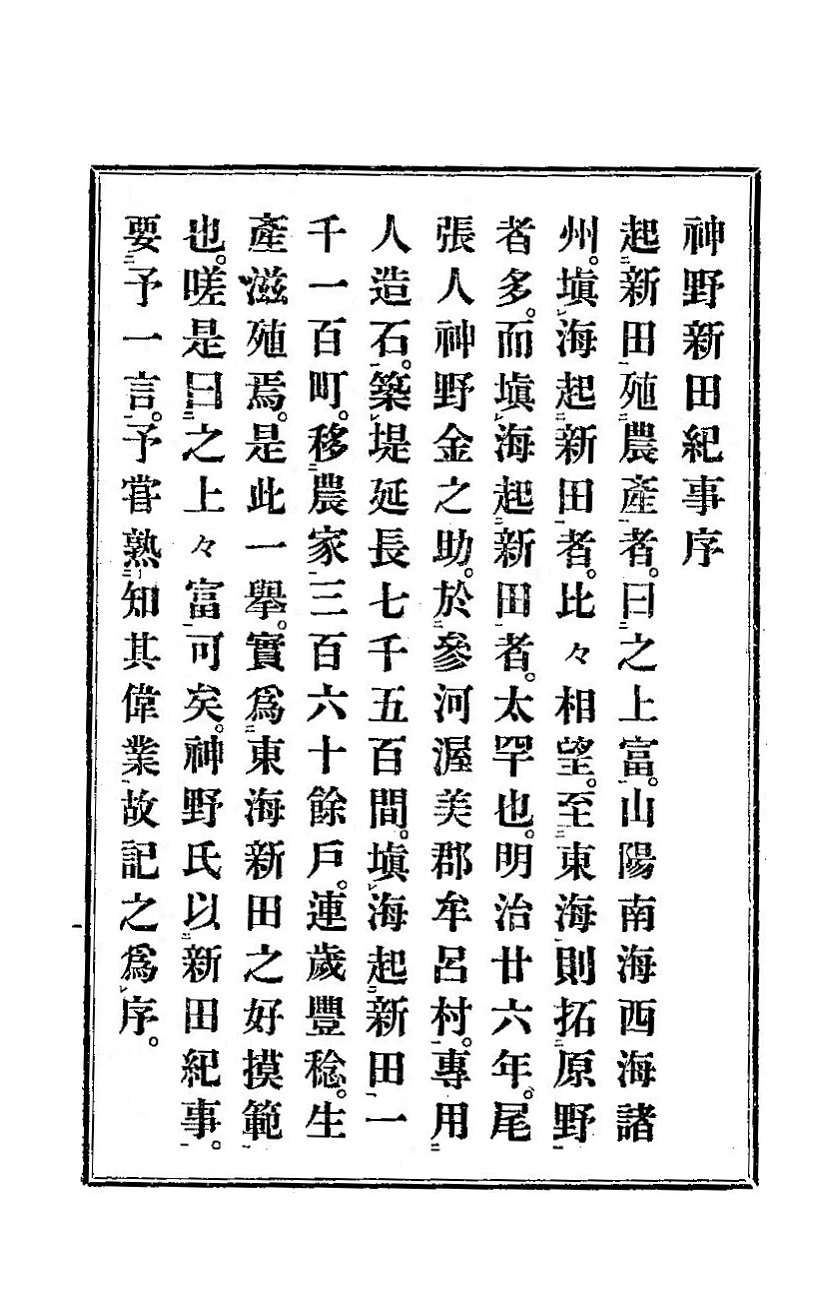

神野新田紀事序

新しい新田を作ることは国の富を生むため、素晴らしい事である。

山陽、南海(紀伊半島から四国)、西海(九州)では多くの海岸の新田開拓が行われてきた。

東海地方では原野を開拓するものは多いが海岸の新田開拓をするものは、ほとんどいなかった。

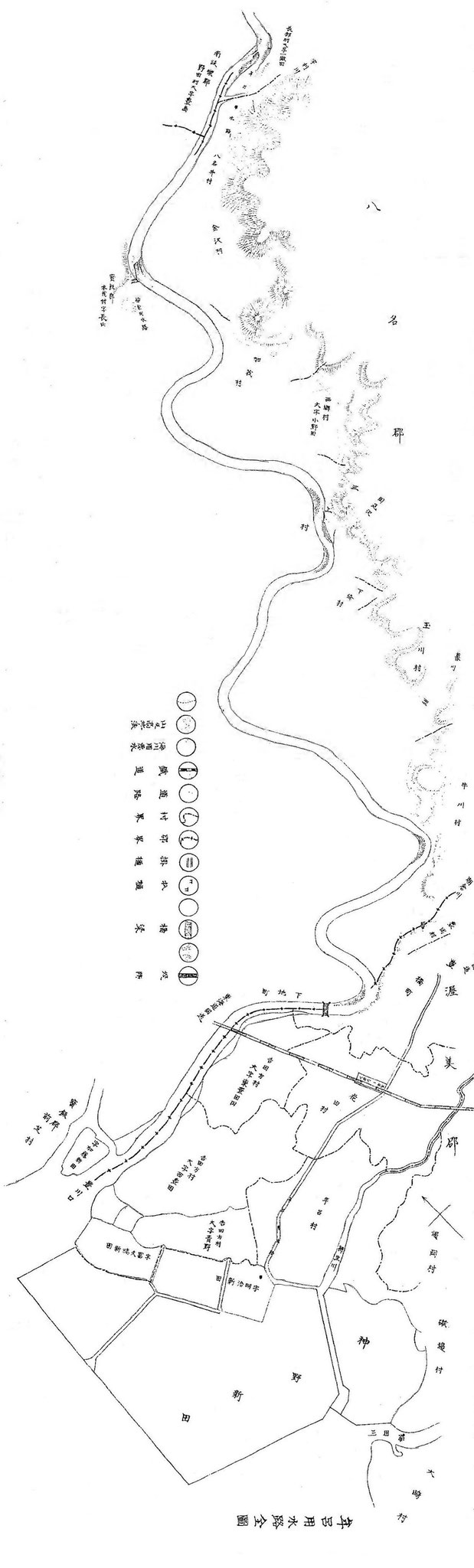

明治26年、尾張の神野金之助が三河の渥美郡牟呂村で、人造石により延長七千五百間(13.6Km)の堤防を築いた。

これにより千百町歩の新田が開拓され、移民農家も三百六十戸余りとなり、毎年の豊作と生産の増大を一挙に成し遂げた。

これは東海地方における新田開拓の模範であり、神野氏はこの素晴らしいことを神野新田紀事にした。

私はこの偉業を良く知っているので序を書いたものである。

・ここをクリックで、田中芳男のWikipediaにリンクします

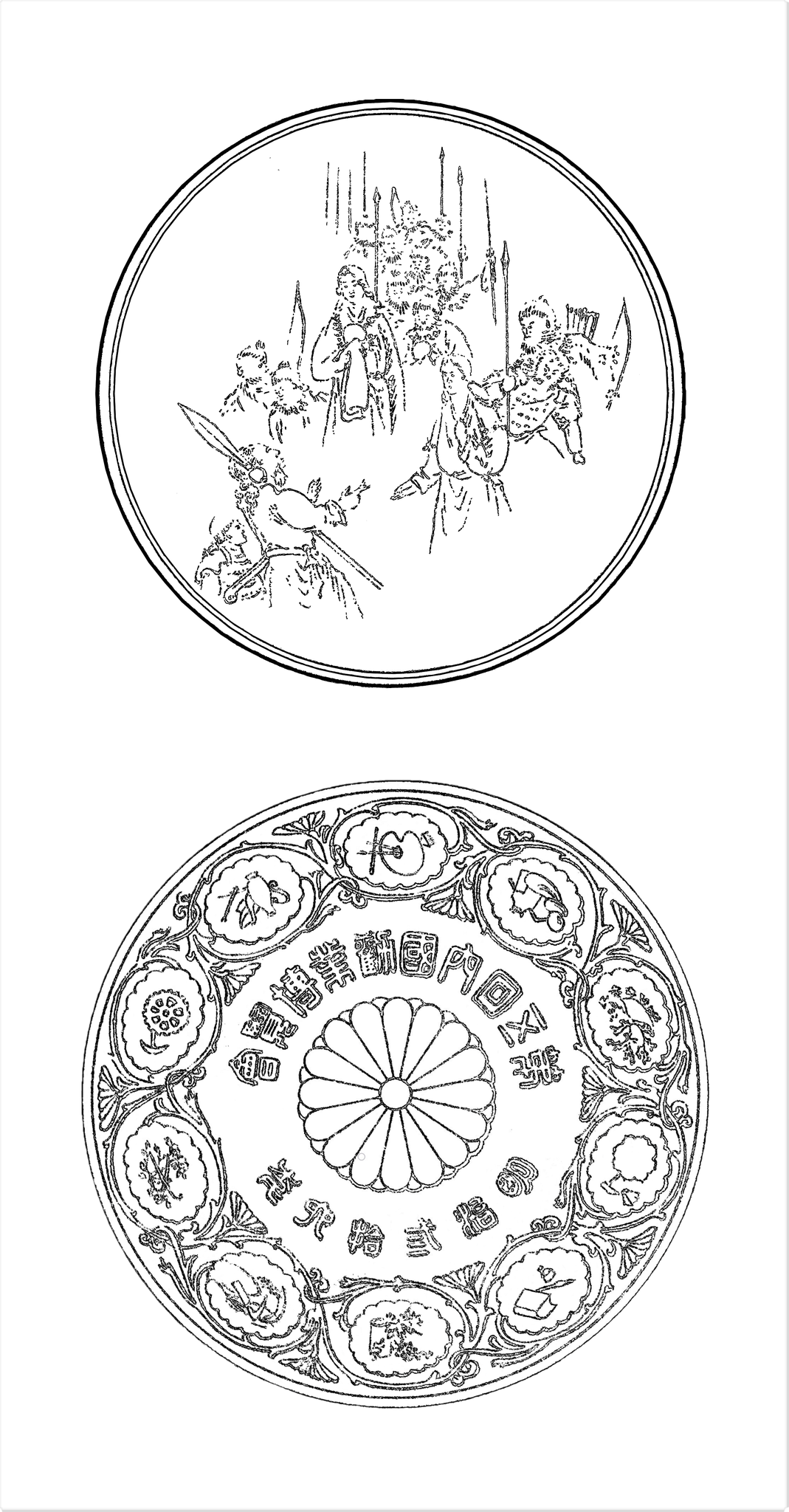

・この序文を書いた田中芳男は第五回内国勧業博覧会で初代金之助が名誉銀牌を授かった時の

審査部長である

・この田中芳男であるかの各章は無いが、神野新田の工事が始まった明治26年から同姓同名の

田中芳男と初代金之助は親交がある

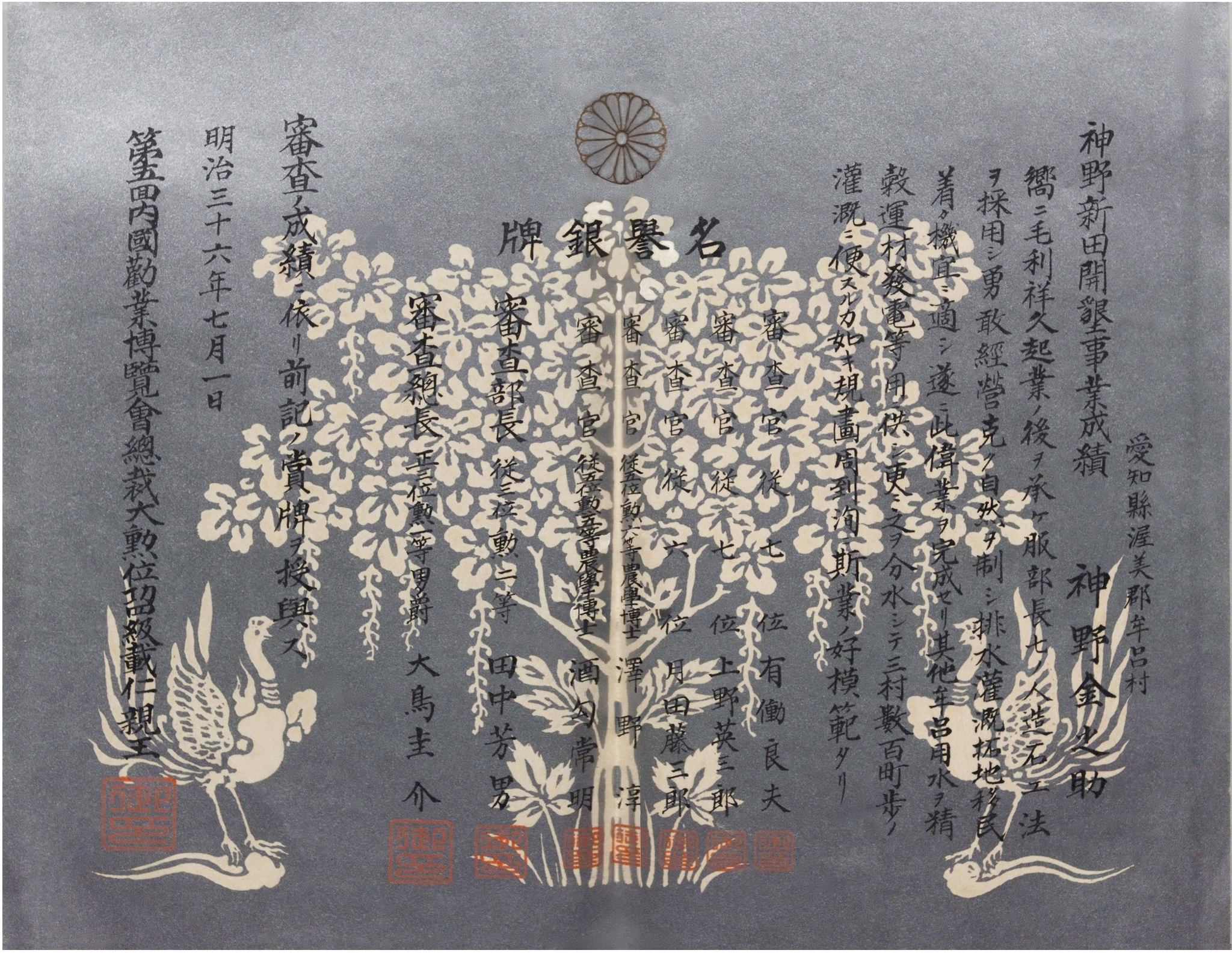

愛知県渥美郡牟呂村

神野新田開墾事業成績 神野金之助

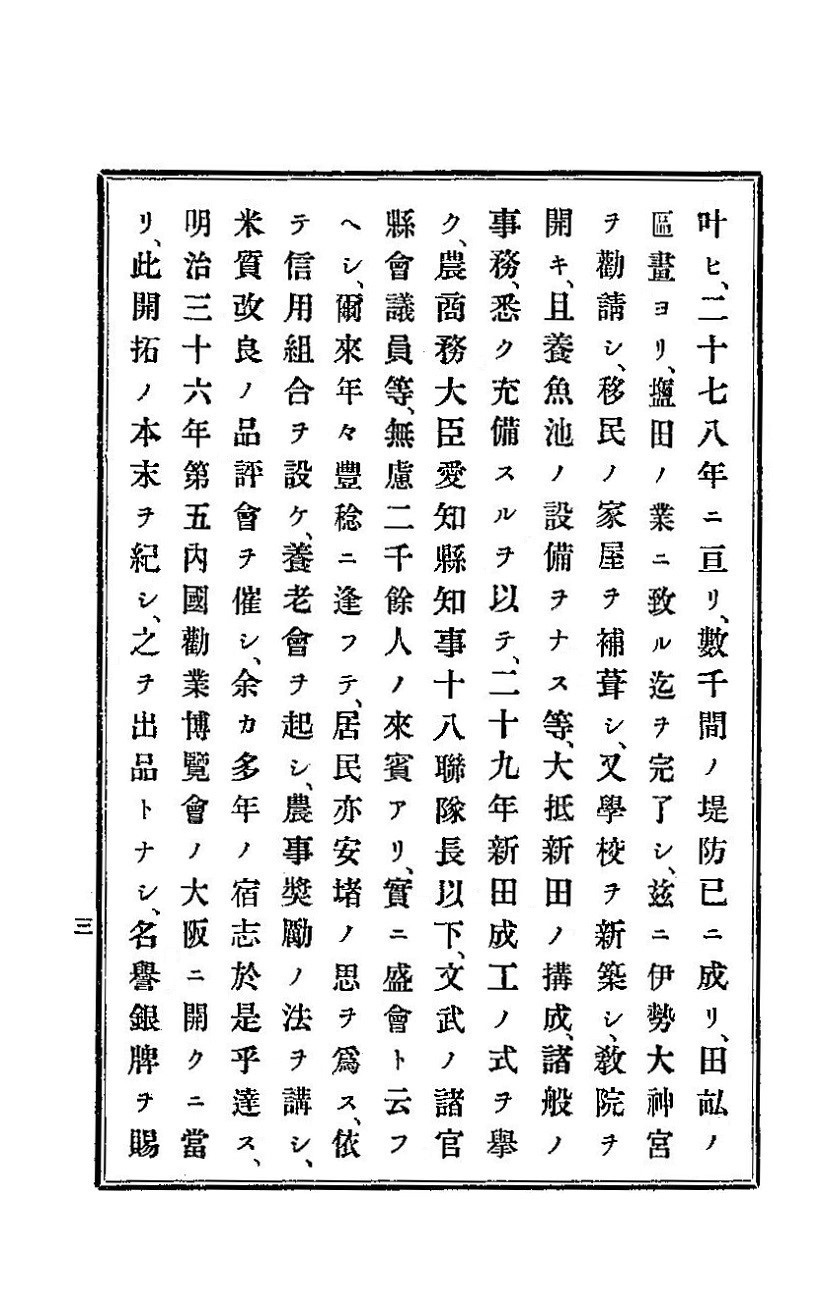

嚮ニ毛利祥久起業ノ後ヲ承ケ服部長七ノ人造石

工法ヲ採用シ勇敢経営克ク自然ヲ制シ排水灌漑拓地移民

着々機宜ニ適シ遂ニ此偉業ヲ完成セリ其他牟呂用水ヲ精

穀運材発電等ノ用ニ供シ更ニ之ヲ分水シテ三村数百町歩ノ

灌漑ニ便スルカ如キ規画周到洵ニ斯業ノ好模範タリ

審査官 従 七 位 有働 良夫 ㊞

名 審査官 従 七 位 上野英三郎 ㊞

誉 審査官 従 六 位 月田藤三郎 ㊞

銀 審査官 従五位勲六等農学博士 澤 野 淳 ㊞

杯 審査官 従五位勲五等農学博士 酒匂 常明 ㊞

審査部長 従三位勲三等 田中 芳男 ㊞

審査部長 正三位勲一等男爵 大鳥 圭介 ㊞

審査ノ成績ニ依リ前記ノ賞牌ヲ授与ス

明治三十六年七月一日

第五回内国勧業博覧会総裁大勲位功四級載仁親王 ㊞

我流で翻訳

先に毛利祥久が起業した後を受け、服部長七の人造石工法を採用しで勇敢に経営し、良く自然を制御し宅地の排水や灌漑を行った。

移住して来た農民も着々と増えてきて、ついにこの偉業を達成した。

その他、牟呂用水を精穀や薪材の運搬や発電などに利用し、さらに用水を分水して三村(牟呂・花田・吉田方)の数百町歩の灌漑に利用するなど計画が周到で、まことにその業績は良い模範である。

・国立国会図書館の方は計画時点で表のデザインは西洋風、実際は神話風になった

・裏側は等級により文字のデザインが異なる

・名誉金牌は金メッキ、名誉銀牌は銀メッキのよう、賞状も金、銀の地絵となっていた